I. Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich bis 1918

- 1. Historischer Abriß

- 2. Behinderungen in der Entwicklung vor 1918

- 3. Allgemeine Entwicklung des Verlags bis 1918

- 4. Die Verlagslandschaft in Österreich vor 1918

- a) Artaria & Co

- b) Anton Schroll & Co. (L.W. Seidel)

- c) Verlag Ed. Strache

- d) Wilhelm Braumüller

- e) Verlag Franz Deuticke

- f) Wilhelm Frick

- g) Universal-Edition A.G.

- h) Styria (Meyerhoff, Moser)

- i) Manz (Rhombus A.G.)

- j) Ed. Hölzel

- k) Urban & Schwarzenberg

- l) Verlag der Wiener Volksbuchhandlung

- m) Moritz Perles

- n) Gerlach & Wiedling

- o) Carl Fromme

- p) Robert Mohr

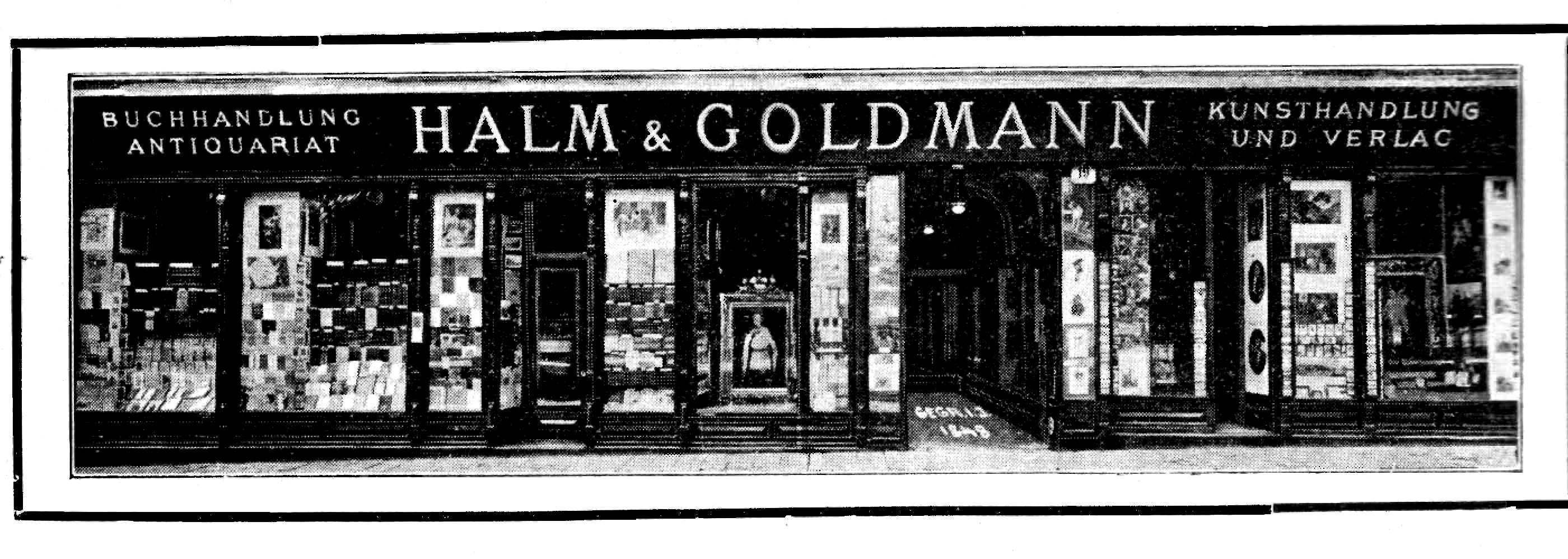

- q) Halm & Goldmann

- r) Wiener Verlag

- Ergänzungen zur Buchveröffentlichung von 1985

1. Historischer Abriß

Die Entwicklung und die „Geschichte“ des Verlagswesens zeigt eine Verschwisterung zwischen Buchdrucker und Buchhändler bzw. Sortimenter. Carl Junker stellt in seinem Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Buchhandels in Österreich fünf verschiedene Perioden fest.[1] Mit seinen vielen Klöstern war Österreich vornehmlich eine wichtige Stätte des Handschriftenhandels. Noch im Mittelalter, ein Jahrhundert vor der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg, war 1365 die Wiener Universität von Rudolf dem Stifter gegründet worden. Sie entwickelte sich im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte zu einer bedeutenden Stätte neuzeitlichen Wissens und sollte dann eine „Schaltstelle“ in der Verbreitung des Buchhandels werden. Die ersten gedruckten Bücher sind relativ spät nach Österreich gelangt. Der Abt von Sankt Florian soll im Jahre 1472 als erster hier ein gedrucktes Buch gekauft haben. Zehn Jahre später hat dann ein nicht gdenannter Drucker mehrere Kleindrucke (eines Wörterbuchs, einer Rochuslegende, und neun weiterer Schriften) verlegt, womit die Feier im Jahre 1982 von „500 Jahre Druck in Österreich“ einigermaßen begründet erscheint.[2] Diese Drucke stellten zwar die frühesten einwandfrei nachgewiesenen Produkte des österreichischen graphischen Gewerbes dar, aber von einem „Verlag“ im heutigen Sinn war man noch weit entfernt.

Ende des 15. Jahrhunderts oder Anfang des 16. wurde von den Gebrüdern Allantsee aus Bayern gegenüber dem Stephansdom ein Verlagshaus, „das bald die ganze damalige Welt, soweit sie für das Geistige Interesse hatte, umspann“ (Junker, ebenda, S. 7) gegründet. Sowohl der Wiener als auch der österreichische Buchhandel waren Anfang des 16. Jahrhunderts noch ziemlich abgeschnitten. Er beschränkte sich noch fast nur auf die Residenzstadt und auf einige fahrende Buchführer.

Junker bezeichnet die zweite Periode als „die dunkelste Zeit“: „fast hundert Jahre hören wir von einem Buchhandel in Wien und Österreich, soweit er nicht von den inländischen Buchdruckern ausging, fast nichts.“ (Junker, ebenda, S. 8). Der Entwurf einer Buchhändlerordnung aus dem Jahre 1578 ist zwar überliefert, doch ist es ungewiß, ob sie je in Kraft getreten ist. Nach einiger Unklarheit wurde in einem Dekret des Jahres 1628 erklärt, daß nun beide Gewerbe – Buchhandel und Buchdruck – der Wiener Universität unterstünden. Im Jahre 1698 schließlich starb Johann Gottfried Bößkraut, der Inhaber der ältesten Wiener Buchhandlung. In Wien an der Wende zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert, einer Stadt, die nur etwas mehr als 100.000 Einwohner hatte, fand man acht Buchdrucker, die in der Regel auch „Verleger“ waren, und sechs Buchhandlungen. Mit der Errichtung des neuen Gebäudes der Hofbibliothek im Jahre 1726 durch Kaiser Karl VI. registrierte man einen merkbaren Aufschwung im Buchgewerbe.

Wien zählte zwar zu den ältesten Druckorten im deutschen Sprachraum, aber es wird allgemein die Meinung vertreten, daß man eigentlich erst seit der Zeit Maria Theresias von einem österreichischen Verlag sprechen kann. Und mit ihrer Regierungszeit beginnt nach Junker die dritte Periode in der Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich. Unter ihrer Herrschaft wurde nämlich die „Ordnung für die Buchhändler in den kaiserl. königl. Erblanden vom 28. März 1772“ publiziert. Dieser Ordnung ging eine Reihe von kleinen Schritten hinsichtlich der Verleihung von Buchhändlerkonzessionen voraus. Bis 1755 konnte nur die Wiener Universität bestimmen, wieviele Buchhandlungen es geben sollte und wem eine Konzession verliehen werden durfte. Ab diesem Jahr durfte die Universität die Zahl der Buchhandlungen in Wien künftig nicht mehr ohne kaiserliche Bewilligung erhöhen. Dieses Hofdekret hatte zur Folge, daß die Universität somit nur mehr das Recht hatte, die Übertragung von Buchhandlungsbefugnissen zu gestatten. Eine Resolution der Kaiserin im September 1771 besagte, daß künftig die Buchhandlungsfreiheiten lediglich durch die „Kommerzialkonzesse“ und in wichtigen Fällen nur mit Bewilligung des Kommerzialhofrates erteilt werden durften. Gleichzeitig befahl die Kaiserin die Ausarbeitung der vorhin erwähnten Buchhändlerordnung.

Maßgebend für die Entwicklung des Verlagsbuchhandels noch zu einer Zeit, wo es den reinen „Verleger“ im späteren Sinne offenbar nicht gab, war der 7. Punkt der kaiserlichen Ordnung:

7mo Die Buchhändler können mit allen Gattungen der Bücher, außer den verbothenen, folglich mit gebundenen, und ungebundenen, alten, und neuen, einzeln Kupferstichen, und Landkarten, so wie mit dergleichen ganzen Werken Verkehr, und Handel treiben, auch selbst Bücher verlegen und von anderen erkaufen. (…)[3]

Nur: Den konzessionierten „Bücherkrämern“, die den „Handel mit allen gebundenen Büchern“ trieben, war der „Verlag neuer Bücher“ nicht erlaubt.

Die Zahl der Buchhändler, die „auch selbst Bücher verlegen“ konnten, blieb sehr beschränkt und durfte sogar „ohne Noth“ nicht vermehrt werden. Der einzige andere Bezug zum „Verleger“ in dieser Ordnung betrifft eine Art von „copyright“, vom ausschließlichen Recht, dieses oder jenes Buch zu verlegen:

10mo Den Buchhändlern stehet bevor, für die in Verlag nehmende Bücher Privilegia impressoria anzusuchen, nach deren Erhaltung keinem Buchhändler in den kaiserl. königl. Erblanden gestattet ist, ein solches Buch während der Dauer des Privilegii mit oder ohne Zusätzen wieder aufzulegen, oder einige Exemplare von einer fremden, oder anderen erbländischen Auflage zu führen, bey Confiscations- und der in dem Privilegio enthaltenen Strafe. (a.a.O.)

Der neue, freie Geist setzte sich in der kurzen Regierungszeit von Kaiser Joseph II. fort. Nun wurden die Verhältnisse im Wiener Buchhandel grundlegend verändert. Ein Meilenstein in dieser Hinsicht war das Zensurpatent vom 11. Juni 1781. Durch die Freigabe der Presse, der Buchdruckerei und des Buchhandels und die weitgehende Lockerung der Zensurbestimmungen begann die kurzlebige „Sturm- und Drangperiode“ für den österreichischen Buchhandel. Die josephinischen Reformen fanden aber teils durch den sterbenden Kaiser selbst, teils durch den nach kurzer Regierung seines Bruders Leopold II. nachfolgenden Kaiser Franz rasch ein Ende. Die wenigen etablierten Wiener Buchhändler waren über die alten-neuen Einschränkungen nicht unglücklich, zumal sie in der Freiheit ihren Ruin sahen. Die „Konzessionspflicht“ blieb und bleibt eine der am häufigsten diskutierten Fragen im österreichischen Buchhandel überhaupt. (In Deutschland herrschte Gewerbefreiheit, also keine Konzessionspflicht.)

Junker setzt die vierte Periode mit den Jahren 1806 bis 1860 an. Am 18. März 1806 hatte Kaiser Franz eine Buchhändlerordnung erlassen, die sich nicht wesentlich von jener Maria Theresias aus dem Jahre 1772 unterschied. Dieser Zeitraum, auf den wir in anderem Zusammenhang noch kurz zu sprechen kommen werden, ist mit Ausnahme eines kurzen Zwischenspiels im Jahre 1848 durch Zensur und Repression gekennzeichnet.

Zwei Gesetzeswerke, die (bis heute) einen überragenden Einfluß auf den Verlagsbuchhandel ausübten und die ihn in geordnete Bahnen lenken sollten, wurden in den Jahren 1859 und 1860 herausgegeben. Das erste war die Publikation der neuen Gewerbe-Ordnung (G.O.) am 20. Dezember 1859. Was dem Laien etwas kurios erscheinen mag, ist die Tatsache, daß der Begriff „Verleger“ (und Verlag) nicht ausdrücklich erwähnt wird. Er wurde halb von Gewerbebestimmungen, halb von Preßgesetzen – wie dem vom 17. Dezember 1862 – betroffen. Nach dem Gesetz vom Jahre 1859, das mehrfach novelliert wurde, gehörte der „Verlag“ – ohne erwähnt zu sein – neben Buchhandlungen einschließlich Antiquarhandlungen, Kunst- und Musikalienhandlungen gemäß § 15,1 zu den konzessionierten Gewerben. Zum Antritte eines solchen konzessionierten Gewerbes wurde – mit Beziehung auf das betreffende Gewerbe – „eine besondere Befähigung“ gefordert. Überdies war „auf die Lokalverhältnisse Bedacht zu nehmen“, d.h. auf den Lokalbedarf nach einem (weiteren) Gewerbetreibenden. Vom Standpunkt der Konzession also war der Verlag einfach ein untergeordnetes Glied des Buchhandels in Österreich, daher der häufige Begriff „Verlagsbuchhandel“, „Verlagsbuchhandlung“. Daß der Verlag auch konzessionsmäßig nichts Eigenständiges, also nicht eine eigene Sparte darstellte, geht (bis heute) aus dem Namen der im Jahre 1859 gegründeten Standesvertretung, des „Vereins der österreichischen Buchhändler“, wie aus dem Namen von dessen offiziellem Organ: Buchhändler-Correspondenz, hervor.

Obwohl wir auf die Hemmnisse in der Entwicklung des Verlagswesens in Österreich, zumindest der belletristischen Verlage, gleich zurückkommen werden, soll – da wir gerade die entscheidenden Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung zitiert haben – auf ein kurioses Faktum hingewiesen werden. Man bemühte sich ganz allgemein aus geschäftlichen Gründen sicherlich zu Recht, Konzessionen wie einen Schatz zu hüten und Vermehrungen tunlichst zu vermeiden. Im Fall des reinen Verlags, genauer gesagt des Betriebs eines Verlags mit Ausschluß des offenen Ladengeschäfts bzw. des „Gassenlokals“, durch den keinerlei Konkurrenz für Sortimentsbuchhandlungen entstand, war die Verleihung einer Konzession auch in dieser beschränkten Art dennoch unsinnigerweise an die Klausel „Lokalbedarf“ gebunden. Selbst in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Anträge auf Verleihung einer Verlagskonzession mit Ausschluß des offenen Ladengeschäfts von der Korporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler mit der Begründung glattweg abgelehnt, es wäre etwa in derselben Umgebung ein Verlag mit derselben beschränkten Konzession vorhanden. Erst durch eine Berufung bei der höchsten Instanz, dem BM für Handel und Verkehr, kam der Antragsteller in den Besitz der begehrten Konzession. Zu viele reine Sortimentsbuchhandlungen waren besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die ganze Buchhandelsbranche gewiß schädlich. Aber auch Verlagskonzessionen wurden von Buchhändlern vergeben, da sie in den entscheidenden Gremien saßen. Diese Praxis des „Hütens“ war einer von mehreren Hemmschuhen in der Entwicklung des Verlagswesens in Österreich.

Junker setzt schließlich den Beginn der fünften Periode mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Werden der Republik Österreich gleich. Also mit dem Jahre 1918.

2. Behinderungen in der Entwicklung vor 1918

Bevor wir die Bedingungen für die Entwicklung und Entfaltung des belletristischen Verlags in Österreich nach 1918 analysieren und die „Blüte“ verständlich machen können, müssen wir uns zuerst mit den Produktions- und Marktbedingungen bis zu diesem Zeitpunkt auseinandersetzen.

In der spärlichen Literatur zur Geschichte des österreichischen Verlagsbuchhandels trifft man immer wieder auf die Feststellung, daß es weder in Wien noch in Österreich allgemein vor 1918 überhaupt je einen namhaften belletristischen Verlag gegeben habe.[4] Aus einem anderen Blickwinkel formuliert: „Eine auch nur flüchtige Beobachtung zeigt, daß der deutsche Verlagsbuchhandel zu einem wesentlichen Großteil von Werken österreichischer Autoren lebt.“ [5]

a) Verlag, Urheberrecht und Berner Convention

Das führt naturgemäß zu Überlegungen hinsichtlich der Ursachen hiefür, und diese erhellen überhaupt die allgemeine Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich. Warum haben österreichische Autoren des 19. Jahrhunderts, die heute als „Klassiker“ der österreichischen Literatur gelten, von der jüngeren Generation um die Jahrhundertwende ganz zu schweigen, ihre Werke fast ausschließlich in Deutschland publiziert? Zum Beispiel waren die Werke von Österreichs größtem Dichter des 19. Jahrhunderts, Franz Grillparzer, bis zum Ablauf der Schutzfrist nur durch Cotta in Stuttgart zu beziehen. Aber auch Lenau, Ferdinand von Saar (Weiß: Heidelberg), Peter Rosegger, Ludwig Anzengruber (Cotta: Stuttgart), Anastasius Grün (Cotta: Stuttgart), Marie von Ebner-Eschenbach (Stuttgart), Enrica von Handel-Mazzetti (Paetel: Berlin), Adalbert Stifter (Heckenast: Budapest), u.v.a. zog es ins Ausland. Selbst die Werke von Nestroy und Raimund erschienen in deutschen Verlagen. An Namen besteht kein Mangel: Man braucht nur auf die Tatsache hinzuweisen, daß der Berliner S. Fischer Verlag bis 1918 in etwa drei Dutzend österreichische Autoren in seinem Programm hatte und mit diesen ein gutes Geschäft machte.[6]

Die Frage nun, ob sich kein belletristischer Verlag entwickelte, weil die (bedeutenden) Autoren in Deutschland veröffentlichten, oder ob die österreichischen Autoren ihre Werke in Deutschland publizierten, weil in Österreich kein entsprechender belletristischer Verlag existierte, ist müßig. Es scheint ein dialektisches Verhältnis bestanden zu haben. Die Gründe für diesen Zustand scheinen historischer, politischer, literarischer und volkswirtschaftlicher Natur zu sein. Beginnen wir mit dem politischen Aspekt.

Die berechtigte österreichische Zensur war ein Schreckgespenst sowohl für den Autor als auch für den Verleger. Sie hatte eine Nachwirkung auf den geschäftlichen Betrieb der Verleger. „Der österreichische Verleger war ruiniert, wenn mehrere der bei ihm erschienenen Werke verboten wurden. Sein erstes und letztes Absatzgebiet war ja doch immer das eigene Land; auch hätte es die Zensur kaum zugelassen, daß er die von ihr verbotenen Bücher ausführe. Dem Verleger im Reich bedeutete ein österreichischer Zensurstreich nur den Verlust eines Teiles seines Absatzgebietes, nämlich des österreichischen. So wurde naturnotwendig, so lange diese Zensur in Österreich bestand, der österreichische Verlagsbuchhandel niedergehalten, während er sich draußen in den anderen deutschen Staaten bereits kräftig entwickeln konnte. Der Vorsprung, den dadurch der reichsdeutsche Verlagsbuchhandel vor dem österreichischen gewann, konnte bis zur Stunde nicht mehr eingeholt werden.“ [7]

In jener Zeit der kleinlichsten Zensur wurde es zur Gewohnheit, daß österreichische Autoren mit ihren Werken ins benachbarte Deutschland flohen. „Wenn sie schon das Damoklesschwert eines österreichischen Bücherverbotes traf, so blieb ihnen doch noch die Möglichkeit, daß ihre Bücher wenigstens in den anderen deutschen Staaten Verbreitung fanden.“ (ebda.)

Und was wiederum die Wahl des Verlagsorts durch den österreichischen Autor betrifft, so war es nicht nur die Zensur, die Dutzende und Aberdutzende Schriftsteller veranlaßte, ihre Bücher einem reichsdeutschen Verlag anzuvertrauen. Ein bislang wenig berücksichtigter Grund ist die ungünstige Entwicklung der Frage des Urheberrechts in Österreich – und manche sind der Ansicht, daß auch die neueste Regelung des Urheberrechts Anfang der 80er Jahre ebensowenig zufriedenstellend ist. Es soll aber unterstrichen werden, daß die Urheberrechtsfrage unter den vielen Hemmnissen in der Entwicklung des belletristischen Verlags nicht einzig und allein entscheidend, wohl aber ein einleuchtendes Motiv war, literarische Werke nicht in Österreich bzw. Österreich-Ungarn erscheinen zu lassen.

Carl Junker meint in seiner im Jahre 1900 erschienenen Schrift Die Berner Convention zum Schutze der Werke der Litteratur und Kunst und Österreich-Ungarn, nichts in Österreich sei „weniger erbaulich als die Geschichte aller jener Institutionen und Gesetze, welche sich auf die geistige Produktion beziehen“. Er meint ferner, man könne „mit Fug und Recht behaupten, daß kein Staat von der Bedeutung unserer Monarchie seinen geistigen Arbeitern so wenig Schutz im Auslande gesichert hat, wie Österreich-Ungarn“ (ebda., S. 70). Um die „Flucht“ österreichischer Schriftsteller teilweise zu begründen und somit die Ursachen für die Nicht-Existenz namhafter belletristischer Verlage zu erhellen, müssen wir uns mit dem Verhalten der Monarchie bzw. Österreichs in der allgemeinen Entwicklung in der Frage Urheberrecht besonders im Hinblick auf die sog. Berner Convention befassen.

Das erste Urheberrecht in Österreich,[9] eben jenes Gesetz, das die Grundlage des Verhältnisses zwischen Verleger und Autor bildet, existierte in Form eines kaiserlichen Patents vom 19. Oktober 1846. Erlassen wurde das Patent dem Wortlaut nach „zum Schutz des literarischen und artistischen Eigentums gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nachbildung“. Das Gesetz hatte im deutschen Sprachgebiet eine Reihe von Vorläufern, so das preußische Gesetz (1837), das bayrische (1840), das braunschweigische (1842), das sächsische (1844) und schließlich das württembergische (1845). Dieser kühne Schritt in Österreich wurde sodann durch die Beschlüsse des Deutschen Bundes und der mit Sardinien geschlossenen Konvention zum Schutz des literarischen und artistischen Eigentums vom 22. Mai 1840 unmittelbar beeinflußt.

Der wohl wichtigste Gedanke in diesem „Autorrechtspatent“ war zweifellos, daß man das Werk als geistiges Eigentum des Urhebers ausdrücklich anerkannte. Dieses Recht war aber zugleich einer Reihe von Beschränkungen unterworfen. Stark beeinträchtigt war das Urheberrecht im Hinblick auf Übersetzungen und dramatische bzw. musikalische Werke. Neben der Reziprozitätsklausel, (also der Bestimmung über gegenseitigem Schutz), enthielt das Gesetz eine – aus späterer Sicht – sehr primitive Regelung bezüglich Übersetzungen. Es verbot die sofortige eigenmächtige Übersetzung eines erschienenen geschützten literarischen Werkes nur in dem Fall auf ein Jahr, als sich der Autor des Originals das Übersetzungsrecht beim Erscheinen des Originals ausdrücklich vorbehalten hatte. Aber nach Ablauf dieses einen Jahres gab das Gesetz von 1846 die Übersetzung unter allen Umständen frei. Von einer Abgeltung der Übersetzungsrechte ist nichts bekannt. Was die öffentliche Aufführung eines dramatischen oder musikalischen Werks betrifft, so stand dem Urheber das ausschließliche Recht zu, aber nur so lang, als das Werk nicht durch den Druck oder Stich veröffentlicht worden war. Man differenzierte, aber „Veröffentlichung“ war nicht immer gleich „Veröffentlichung“. Denn es galt nicht als eine solche Veröffentlichung, wenn der Autor einzelne, in Druck gelegte Exemplare als Manuskript (wie z.B. Schnitzlers Reigen) herausgab und dies ausdrücklich auf dem Exemplar ersichtlich war. So findet man auf älteren Werken den Vermerk: „Den Bühnen gegenüber als Manuskript gedruckt.“ Ende 1858 erfuhr das geltende Gesetz durch die Ministerialverordnung vom 27. Dezember (RGBl. Nr. 6/1859) eine kleine Änderung insofern, als die Beschlüsse der deutschen Bundesversammlung vom 12. März 1857 zur Geltung gelangten. Nunmehr sollte das Recht zur Aufführung eines dramatischen oder musikalischen Werkes durch den Druck und die Verbreitung des Werkes nicht verlorengehen, wenn sich der Urheber das Aufführungsrecht durch einen auf allen Exemplaren befindlichen Vorbehalt gewahrt hatte. Ansonsten herrschte der Rechtszustand des Jahres 1846 in Österreich noch ein weiteres halbes Jahrhundert unverändert.

In der Zwischenzeit hatte sich allerhand Neues entwickelt, doch verpaßte Österreich und später Österreich-Ungarn gänzlich den Zug der Zeit und blieb hinter den internationalen Entwicklungen zurück. Obwohl das Patent vom Jahre 1846 zu dieser Zeit noch ein „Gesetz von anerkanntem Werthe“ war,[10] wurden dessen Mängel bald offenbar. Während z.B. die Photographie 1846 bloß im Keim vorhanden war, entwickelte sie sich bald zu einer neuen Kunstgattung, die völlig ohne urheberrechtlichen Schutz dastand. Aus diesem mangelhaften Schutz heraus erlitten die Kunstdruckereien Einbußen. Nachteile erwuchsen weiters daraus, daß Österreich mit Ungarn kein urheberrechtliches Abkommen abgeschlossen hatte. Schon 1847 gab es die ersten Reformbestrebungen der Wiener Kunst- und Musikalienhändler, doch erwirkten diese keine Änderungen. „Auch spätere Reformbestrebungen 1852 mit Hilfe der Wiener Handelskammer, dann anfangs der Sechziger- und Siebzigerjahre hatten keinen Erfolg.“ (Verein, S. 32). Mitte der 80er Jahre wurde anläßlich der Generalversammlung 1885 der Entschluß gefaßt, eine Kommission zur Ausarbeitung eines den Bedürfnissen der Gegenwart entsprechenden Urheberrechtsgesetzes einzusetzen, um dadurch die Aufmerksamkeit der Regierung auf diese Problematik zu lenken. Eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen war das Resultat: Einführung einer Sachverständigenkommission; unbedingter Schutz der Melodie bei Kompositionen; eine Schutzfrist von 50 Jahren nach dem Tode des Autors, Künstlers oder Komponisten, die auch auf die Aufführungsrechte musikalischer und dramatischer Werke voll anzuwenden sei und nicht nur wie bisher den Nachdruck der Werke verhindern sollte.[11] Schließlich regte man einen verbesserten Schutz bei Übersetzungen an, denn gerade in dieser Frage waren Autoren und Verleger gewohnt, durch die Finger zu schauen. Der Vorschlag sah eine dreijährige Frist für die berechtigten, vom Autor und Verleger bestimmten Erstübersetzungen vor.

b) Das neue Gesetz 1895

Versuche, Reformen in der Gesetzgebung durchzusetzen, bekamen einen leichten Auftrieb, als endlich 1887 ein Übereinkommen zwischen der österreichischen und der ungarischen Regierung zustandekam, das für die Werke der Literatur und Kunst den gegenseitigen Schutz in beiden Reichshälften sicherte. Im Juli 1892 wurde schließlich der Entwurf eines neuen Gesetzes zum Schutz von Werken der Literatur, Kunst und Photographie von der Regierung ins Herrenhaus eingebracht. Es vergingen wiederum weitere drei Jahre, bis das neue Gesetz vom 26. Dezember 1895 am 31. Dezember im Reichsgesetzblatt kundgemacht wurde. Nach Ansicht von Fachleuten bedeutete dieses Gesetz eine weitgehende Besserung der urheberrechtlichen Bedingungen gegenüber dem kaiserlichen Patent von 1846. Geschützt waren nun „die Werke der Litteratur, Kunst und Photographie, weiche im Inlande erschienen sind; ferner solche, deren Urheber österreichische Staatsbürger sind, mag das Werk im In- oder Auslande oder noch gar nicht erschienen sein (§ 1)“. (Junker, Berner Convention, S. 44) Nun sah sich der Gesetzgeber auch veranlaßt, die eigenmächtige Übersetzung geschützter literarischer Werke in erheblichem Maße einzuschränken. Von nun an war es so, daß der dem Original beim Erscheinen beigesetzte Übersetzungsvorbehalt dem Autor des Originals das ausschließliche Recht zur Herausgabe von Übersetzungen für drei Jahre sicherte. Erschien eine autorisierte Übersetzung innerhalb dieser drei Jahre, galt der Schutz noch für weitere fünf Jahre. Nach Ablauf dieser Frist konnten ohne Zustimmung des Urhebers Übersetzungen in dieselbe Sprache veranstaltet werden. Manche Verleger wußten diesen mangelnden Schutz weidlich auszunutzen. Trotz Verbesserungen wurde das Übersetzungsrecht dennoch stiefmütterlich behandelt. Der Autor war nicht a priori geschützt, sondern er mußte sein Recht mittels aufgedrucktem „Vorbehalt“ sicherstellen. Das Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur endigte in der Regel – und im Gegensatz zum Vorschlag der Kommission der Buchhändler Mitte der 80er Jahre nach einer Schutzfrist von 50 Jahren – 30 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Das war alles schön und gut, doch die Sache hatte einen Haken. Solches Recht bestand (und besteht) in der Regel auf Gegenseitigkeit, und damit kommen wir zu einem Punkt im Gesetz des Jahres 1895, der nach übereinstimmender Ansicht der Kritiker „einen wesentlichen Rückschritt, nämlich in jenem des internationalen Rechts“ (Junker), bedeutete. Für diesen Rückschritt gibt es zweierlei Gründe. Zum einen hatte man sich bei der Abfassung des „neuen“ Gesetzes 1895 an ausländischen, d.h. namentlich an deutschen Gesetzen orientiert, aber leider nicht erkannt, daß diese Vorbilder – entscheidend war das deutsche Gesetz vom 11. Juni 1870! selbst schon zum Teil recht veraltet waren. Zum anderen absentierte sich Österreich-Ungarn völlig von der großen internationalen urheberrechtlichen Übereinkunft. Bevor wir auf die Gründe und Auswirkungen des „Rückschritts“ wie auch des mangelnden Schutzes näher eingehen, ein Blick auf die sog. Berner Convention.

c) Exkurs über die Berner Convention[12]

Bestrebungen in Richtung eines internationalen Schutzes des Urheberrechts reichen in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Wesentlich gefördert wurden sie durch die Abhaltung von Schriftstellerkongressen in Brüssel (1858) und Antwerpen (1877), bei denen man sich mit der Frage einer internationalen einheitlichen Regelung des Urheberrechtsgesetzes auseinandersetzte. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war die Pariser Weltausstellung im Jahre 1878, mit der gleichzeitig ein Schriftsteller- und Künstlerkongreß stattfand. Schließlich kam es im Jahre 1883 in Bern zur Einberufung einer eigenen Konferenz von Vertretern der beteiligten Kreise zur Beratung eines Planes zur Gründung einer Union für das schriftstellerische Eigentum. Es wurde dabei ein Entwurf beschlossen, der von der schweizerischen Regierung noch im selben Jahr den Regierungen aller zivilisierten Länder übermittelt wurde. Dann lud die schweizerische Regierung zu einer diplomatischen Konferenz am 8. September 1884 nach Bern ein, an der auch Österreich-Ungarn – zum ersten und letzten Mal – vertreten war. Dieser folgte eine zweite diplomatische Konferenz ebenfalls in Bern am 7. September 1885. Auf dieser Konferenz wurde der abzuschließende Unionsvertrag endgültig festgesetzt. Die Regierungen der einzelnen Staaten sollten ihn nun nur annehmen oder ablehnen – wofür sich z.B. Österreich-Ungarn entschied – aber nicht mehr ändern können. Im folgenden Jahr wurde auf der dritten Berner Konferenz am 9. September 1886 die Union tatsächlich eingerichtet. Nach Beendigung der Ratifizierungsprozedur trat die „Berner Convention“ am 5. Dezember 1887 in Kraft. Zu den ersten Unterzeichnern gehörten zehn Staaten: Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Haiti, Italien, Schweiz, Tunis und Liberia.

Grundlage dieses internationalen Urheberrechtsschutzes war die völlige Gegenseitigkeit der Schutzgewährung. jedes Verbandsland war demnach verpflichtet, den dem Verbandsland angehörigen Werken denselben Schutz zu gewähren wie seinen eigenen. Umstritten war die Regelung des Übersetzungsrechtes, aber man kam miteinander schließlich überein, daß den Urhebern das ausschließliche Übersetzungsrecht bis zum Ablauf von zehn Jahren, von der Veröffentlichung des Originalwerkes in einem Verbandsland an, zustehen sollte. Wie erwähnt, hat sich Österreich fast zehn Jahre später dazu durchgerungen, die Schutzfrist von einem auf drei Jahre zu verlängern!

Das Schlußprotokoll des Jahres 1886 sah die regelmäßige Abhaltung von Konferenzen vor, um die Übereinkunft einer Revision zu unterziehen. Die nächste solche Konferenz fand in Paris am 15. April 1896 statt. Statt die hierbei beschlossenen Änderungen im Vertrage selbst zu verarbeiten, wurden die Beschlüsse in drei verschiedenen Texten niedergelegt (Zusatzvertrag, eine Deklaration, die gewisse Bestimmungen der Convention und des Zusatzvertrages erläuterte, sowie eine Reihe von Wünschen für die Zukunft). Die Unterzeichnung von Zusatzvertrag und Deklaration erfolgte am 4. Mai 1896.

Am bedeutendsten unter den Änderungen war die Ausdehnung des Übersetzungsrechts auf die ganze Dauer des Rechts an dem Original unter der Voraussetzung, daß der Urheber innerhalb von 10 Jahren, von der Veröffentlichung des Originals angefangen, in einem Verbandslande eine Übersetzung hat erscheinen lassen. Aber in den kommenden Jahren vergrößerte sich in bezug auf die Schutzausdehnung und durch den Beitritt weiterer Staaten der Abstand zu Österreich-Ungarn zum besonderen Nachteil seiner deutschen Länder. (Auf die Gründe für die ablehnende Haltung haben wir später einzugehen.)

Gemäß dem in Paris gefaßten Beschluß wurde die dritte Revisionskonferenz, die am 14. Oktober 1908 begann, in Berlin abgehalten. Vertreten waren 15 Verbandsstaaten und 19 Nichtverbandsstaaten. In Berlin kam es zum Beschluß einschneidender Änderungen. So wurde der Kreis der geschützten Werke bedeutend erweitert, um Werke der Baukunst, kunstgewerbliche Werke, Photographien, kinematographische Werke usw. miteinzuschließen, das Übersetzungsrecht dem Urheberrecht gleichgestellt, der Zeitungsschutz (Artikelnachdruck!) verstärkt und das Recht der öffentlichen Aufführung von einem Vorbehalt unabhängig gemacht. Der entsprechende Schutz in Österreich war weit zurückgeblieben. Die in Berlin revidierte Fassung der Berner Convention trat am 24. Jahrestag der ersten Übereinkunft am 9. September 1910 in Kraft. Dieser grobe Umriß der Entwicklungsgeschichte der Berner Convention bildet sozusagen den Hintergrund für die Weiterverfolgung der Zustände bzw. der Entwicklung in Österreich.

d) Folgen und Auswirkungen des mangelnden Schutzes

Nach dem Gesetz des Jahres 1895 sollten die urheberrechtlichen Beziehungen Österreichs zum Ausland nur mehr auf dem Wege von Staatsverträgen, also von Einzelverträgen, geregelt werden. Freilich war der für österreichische Autoren (und Komponisten) im Ausland so notwendige Schutz nur dadurch zu erreichen, daß Österreich seinerseits den auswärtigen Urhebern Schutz gewährte. Das Patent von 1846 hatte z.B. alle im Gebiet des Deutschen Bundes erscheinenden literarischen und artistischen Werke geschützt und alle ausländischen Werke nach den Grundsätzen materieller Reziprozität behandelt. Das war aber trotzdem nur in einem sehr kleinen Ausmaß der Fall. Wie war es denn um die Vertragsverhältnisse mit dem Ausland bestellt?

Mit Ungarn hatte Österreich die Übereinkunft zum gegenseitigem Schutz von Autoren, Literatur und Kunst vom 10. Mai 1887 abgeschlossen. Ohne auf den Inhalt des Vertrags näher einzugehen, kann man feststellen, daß die Fragen Übersetzungsrechte und Recht auf öffentliche Aufführung eines musikalischen oder dramatischen Werks in der Fremdsprache nicht zur Zufriedenheit des Urhebers geregelt worden sein können. Das ist etwa am Beispiel Arthur Schnitzlers und des Reigen aus dem Jahre 1912 ersichtlich.[13]

Mit Frankreich stand Österreich in einem problematischen Vertragsverhältnis vom 11. Dezember 1866, dessen Schutz nach Junker geringer war „als jener, den die französischen Gesetze bedingungslos den Fremden“ einräumten. Auch mit Großbritannien bestand ein Staatsvertrag vom 24. April 1893, der laut Junker „an Klarheit viel zu wünschen übrig“ ließ (Berner Convention, S. 71). Der Nachteil: Der Vertrag galt bloß für einen Teil der englischen Kolonien. Nur der Vertrag mit Italien vom 8. Juli 1890 genügte allenfalls den Anforderungen. Der einzige Vertrag, der in den Jahren unmittelbar nach dem neuen österreichischen Urheberrechtsgesetz von 1895 zustandekam, war der mit Deutschland vom 30. Dezember 1899. Der Vertrag lag aber weit mehr im Interesse des Deutschen Reiches als Österreichs. Für Österreich wurde er als „eigentlich bedeutungslos“ betrachtet. Deutschland war nämlich darauf aus, neben seinen durch das Gesetz bestimmten urheberrechtlichen Beziehungen zu Österreich auch solche mit Ungarn festzulegen. Einen ausgedehnteren Schutz genossen österreichische Schriftsteller dennoch nicht. Der Grund dafür lag in der Gegenseitigkeit, genauer: im mangelnden Schutz, den Österreich ausländischen Autoren gewährte.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß in der Zeit bis 1900 Österreich mit bloß vier Staaten der Berner Convention einen Vertrag abgeschlossen hatte.

Aber das Grundproblem mit solchen Spezialverträgen bestand darin, daß sie sehr kompliziert, von Land zu Land verschieden waren und nicht mit allen zivilisierten Ländern abgeschlossen wurden. Aus diesen Umständen heraus zieht Junker einen wichtigen Schluß, der uns der Erklärung für die „Flucht“ österreichischer Autoren in reichsdeutsche Verlage einen Schritt näher bringt. Sieht man von den soeben erwähnten „Ausnahmen“ ab, war die Urheberrechtssituation in Österreich nach Junkers Resümee 1900 katastrophal:

Auf der ganzen übrigen Erde ist der österreichische und ungarische Autor vogelfrei; jeder kann ungestraft seine Schriften nachdrucken oder übersetzen, seine Compositionen vervielfältigen und aufführen lassen, seine Kunstwerke nachbilden, ohne ihn für seine geistige Arbeit auch nur in geringsten zu entschädigen. Und gerade unserer Monarchie würde ein besonderer Schutz für die geistige Production nothwendig sein. (Berner Convention, S. 71)

Die katastrophale Situation blieb während der nächsten zwei Jahrzehnte praktisch gleich. Die Folgen dieser Schutzlosigkeit im Auslande waren mannigfach. Die geltende Rechtlosigkeit konnte ohne weiteres in klingende Münze umgewandelt werden – eben durch „legitime“ Raub- und Nachdrucke, durch unbefugte Bearbeitung, durch Übersetzung. Leidtragender war der Urheber, in unserem Fall der österreichische Schriftsteller, der auf diese Weise (weil vogelfrei) um den Ertrag seiner Arbeit gebracht werden konnte. Genauso hart betroffen waren die österreichischen Komponisten, deren Operetten, Lieder, Märsche und Tanzstücke zwar die ganze Welt beherrschten, aber insofern, als sie in Österreich-Ungarn erschienen, sonst nur in denjenigen Staaten Schutz fanden, mit denen Österreich-Ungarn ein Abkommen abgeschlossen hatte (Deutsches Reich, Frankreich, Großbritannien, Italien).

Es gab aber zwei Möglichkeiten des Schutzes und zwar im großen Zusammenhang gesehen, durch den Beitritt Österreichs zur Berner Convention, der bis nach dem Ersten Weltkrieg nie als eine reelle Möglichkeit erschien, oder in Form von „Selbsthilfe“. Der Urheber hatte „aber ein Mittel, sich dagegen zu schützen, indem er sein Werk nicht in seinem Vaterlande, sondern im Auslande erscheinen läßt und sich dadurch unter das bessere Recht und den ausgedehnteren Schutz des fremden Staates stellt. Seine Werke werden aber dann unter fremder Flagge auf den Weltmarkt gebracht, und sein Werk gilt für ein Erzeugnis jenes Landes, in welchem es erschienen ist.“ (Berner Convention, S. 74)

Diese Schutzlosigkeit im Ausland betraf genauso den österreichischen Verleger auf zweifache Weise. Der ihm gewährte geringe Schutz machte ihn auf dem Weltmarkt weniger konkurrenzfähig. Die Möglichkeit, hervorragende Autoren und Werke an den Verlag zu binden, war eben durch den mangelnden Rechtsschutz beeinträchtigt. Auch als Rechtsnachfolger des Urhebers wurde der Verleger durch die Schutzlosigkeit seiner Verlagsartikel materiell geschädigt. Das hiebei angesprochene volkswirtschaftliche Moment ist nicht zu unterschätzen. Junker führte „das Darniederliegen, insbesondere der österreichischen Verlagsindustrie“, zum Teil auf diesen Faktor zurück. Eckardt wiederum zitiert ein konkretes Beispiel für das literarische Verlustgeschäft (a.a.O.) und zeigt, wie der „geistige Export“ zum finanziellen Problem werden konnte:

Der reichsdeutsche Handel (Verlag und Buchhandel) beschäftigt Druckerei, Papierfabrik, Buchbinderei, exportiert Ware, macht sein Geschäft, während Österreich in diesem Fall bloß das Geistige beigestellt hat und – draufzahlt! Dieses schlechte Geschäft machen wir aber mit allen unseren bekannten Schriftstellern, die ihren reichsdeutschen Verlag haben.

Und nun nehme man die Summen, die dem österreichischen Verlagsbuchhandel jährlich gewonnen werden könnten, wenn man nicht nur den Umsatz eines der gelesensten Autoren berücksichtigt, sondern versuchen würde, den der gesamten österreichischen Schriftsteller, deren Bücher in Deutschland verlegt werden, zu verrechnen! (S. 234)

Die bereits vielzitierte Schutzlosigkeit hatte schließlich auch noch vor 1900 zur Folge, daß „auch schon eine Anzahl österreichischer und ungarischer Verleger in Ländern, welche der Berner Convention angehören, Zweigniederlassungen errichtet, um hierdurch ihren Verlagsartikeln den ausländischen und conventionellen Schutz zu verschaffen. Einige haben bereits der Monarchie ganz den Rücken gekehrt und ihre Geschäftsthätigkeit ausschließlich nach dem Auslande verlegt, (…) (Berner Convention, S. 75). Mit anderen Worten: Österreich exportierte bereits zu dieser Zeit nicht nur seine Schriftsteller, sondern auch seine Verlage. Die Situation acht Jahre später, also 1908, wurde folgendermaßen beurteilt: „Die Folgen des Gesetzes vom Jahre 1895 waren aber allgemein für den österreichischen Verlag so verderblich, daß alle interessierten Kreise sich nicht begnügten, auf den Stand der Dinge in Amerika hinzuweisen, sondern immer wieder in Petitionen und Eingaben zu diesem Gesetz Stellung nahmen und den Abschluß von Staatsverträgen außer mit Nordamerika noch mit der Schweiz, Rumänien und dem skandinavischen Norden verlangten.“[15] Bis 1911 hatte sich die Situation auch nicht wesentlich geändert. So wiesen der Verein der österreichisch-ungarischen Buchhändler und die Korporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler in einer Eingabe an das Justizministerium auf die drohende Gefahr hin, „daß mehrere hervorragende österreichische Buch- und insbesondere wegen der stets wachsenden Bedeutung der Wiener Operette auch Musikalienhändler ihre Verlagstätigkeit nach Deutschland verlegen müßten, um ihren Werken und deren Autoren den vollen Schutz der Berner Union zu sichern. Ein derartiger Exodus würde aber von sehr schlechten Folgen für die österreichische Buch-, Druck- und Verlagsindustrie begleitet sein.“[16]

Hätten die Regierungen Österreichs und Ungarns sich nicht geweigert, der Berner Convention beizutreten und sich nicht für die nächsten dreiundzwanzig Jahre von der internationalen Entwicklung absentiert, so hätte sich, wie man mit Sicherheit annehmen kann, das Verlagswesen in Österreich vor allem auf dem Gebiet der schönen Literatur sehr zum Positiven geändert. Eben bis auf die Regierung (die innenpolitisch nicht anders konnte) waren alle betroffenen Kreise in Österreich-Ungarn, – oder um genau zu sein: in den deutschen Ländern der Monarchie – für einen Beitritt.

Schon im Jahre 1890 wurde in der Hauptversammlung des Vereins der österreichisch-ungarischen Buchhändler der Wunsch nach Angleichung der nationalen Gesetzgebung an die internationale Regelung der Konvention ausgesprochen. Im Jahre 1892 wurde die Bitte an die Regierung herangetragen, einen Schutzvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika, der in Gestalt der am 3. März 1891 in Kraft getretenen „Manufacturing Clause“ für europäische Begriffe eher ungewöhnliche Bestimmungen zur Wahrung des Urheberrechts beinhaltete,[17] einzugehen. Hier hatte nämlich das Problem mit Nachdrucken immer größere Dimensionen angenommen. Da aber der Börsenverein des deutschen Buchhandels in Leipzig mit den USA eine Abmachung getroffen hatte, nahm man in Österreich irrigerweise an, daß die Wirkungen des Abkommens des Börsenvereins sich auch auf die österreichischen Mitglieder bezögen, was aber nicht stimmte.[18]

In der Hauptversammlung des Vereins am 22. Oktober 1899 wurde der Beitritt „mit Rücksicht auf den unzulänglichen Schutz österreichischer Verlagsartikel im Auslande“ neuerlich gefordert (Junker, Berner Convention, S. 105). Wieder forderte man den Abschluß eines Staatsvertrags zum gegenseitigen Schutz der Werke der Literatur und Kunst mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Junker schloß seine Analyse 1900 mit folgendem frommen Wunsch: „Möge diese Action [diverser Standesvertretungen] endlich den längst ersehnten Erfolg haben“ (ebda., S. 107). Der „Erfolg“ stellte sich allerdings erst zwei Jahrzehnte später und unter ganz anderen Umständen ein. Zwei Jahre später wurde der Beitritt in einer Sitzung des Abgeordnetenhauses befürwortet. Erneut wurde von einem Abgeordneten der altbekannte befürwortete Standpunkt vorgetragen. Er meinte, das „österreichische Urheberrechtsgesetz vom Jahre 1895 enthalte in Bezug auf die internationalen Verhältnisse ganz ungenügende Bestimmungen und basiere auf einem ganz anachronistischen Standpunkte.

Unsere literarische Produktion mit dem Handel mit Werken der Kunst und Literatur erfahre dadurch eine große Schädigung. Die Folge dieses Umstandes sei auch, daß viele einheimische Autoren ihre Werke im Auslande veröffentlichen, wo sie besseren Schutz genießen.“[19]

Der österreichische Beitritt zur Convention fand z.B. einen lebhaften Befürworter in der Person Peter Roseggers, der 1895 an einen Briefpartner folgendes schrieb:

Und ob ich der Berner Convention beistimme! Viele meiner Bücher sind im Holländischen, Dänischen, Schwedischen und Englischen erschienen und in Amerika werden sie deutsch herausgegeben, ohne daß ich einen Kreuzer Honorar je bekommen hätte. (zit. nach Junker, Berner Convention, S. 73)

Rosegger war in der österreichischen Literatur sicherlich keine Einzelerscheinung. In der englischen Literatur ist Charles Dickens ein geradezu klassisches Beispiel dafür, wie „Erfolg“ und „Verbreitung“ einem ungeschützten Autor wenig nützten. Trotz der ungeheuren Popularität und des massenhaften Verkaufs seiner Werke in den Vereinigten Staaten zum Beispiel bekam Dickens keinen Kreuzer dafür.[20]

e) Gründe für den Nicht-Beitritt

Der Anschluß an die Berner Convention hätte vor allem der Donaumonarchie das Eingehen von zehn und mehr Staatsverträgen, also die Regelung von zwischenstaatlichen Urheberrechtsbeziehungen durch einzelne, zweiseitige Verträge, erspart. Nach Ansicht eines Zeitgenossen war der Beitritt „ein Postulat der Zivilisation und des völkerrechtlichen Anstandes. Fremde Geistesprodukte sich ohne weiteres anzueignen, das ist der Standpunkt des Standrechtes, ist ein mittelalterlicher Gedankenrest.“[21] Österreich-Ungarn blieb beim Mittelalter. Dabei hätte der Beitritt dazu beigetragen, die österreichische Literatur einigermaßen zu repatriieren oder zumindest einen Anreiz zu geben, im heimischen Verlag zu veröffentlichen, ohne daß sich andere unverdienterweise bereichern konnten, und schließlich den belletristischen Verlagen in Österreich, zumindest vom ideellen Gesichtspunkt aus gesehen, eine vielversprechende Ausgangsbasis zu geben. Wie die Dinge lagen, entstand für Österreich nicht nur eine immaterielle, sondern auch, wie erwähnt, eine volkswirtschaftliche Schädigung. Es muß aber hervorgehoben werden, daß der deutsche Österreicher sich von alters her als Deutscher fühlte, und daher stimmte ihn das Empfinden, daß die „österreichische Literatur“ außer Landes beheimatet sei, keineswegs bedenklich.

Es gab zwei Gründe für die offizielle Ablehnung eines Beitritts. Am Anfang stand nicht ein rein literarisches oder gar juristisches Problem, sondern vielmehr der wachsende Nationalismus unter den Ländern des Vielvölkerstaats. Im kulturellen Nachholprozeß unter Zurückdrängung der deutschen Sprache und der deutschen Absatzgebiete sowie unter Förderung der Nationalsprache und der nationalen Kultur war man, wie z.B. eine im Jahre 1900 vom Justizministerium veranstaltete Umfrage ergab, an einer Ausdehnung des bestehenden Urheberrechtsschutzes nicht interessiert. So standen namentlich die slawischen Gebiete Österreichs dem Gedanken ablehnend gegenüber.[22] Man war der Ansicht, daß eine Ausdehnung den besonderen Verhältnissen Österreichs, eben als Vielvölkerstaat, nicht entspreche. Der Konventionsschutz gegen unbefugte Übersetzungen fremdsprachiger Werke schien den sprachlichen Minderheiten als unerträgliche Beeinträchtigung ihrer kulturellen Entwicklung. Anders formuliert: Österreich unterließ diesen Beitritt „hauptsächlich zu dem Zwecke, damit die slawischen Völkerschaften Österreichs wie früher auch fürderhin recht bald in die Lage kommen, sich gleichwie die inländischen so auch die ausländischen geschützten literarischen Werke ohne weiteres in ihre Sprachen zu übersetzen. (…) Da die Urheber in jenen Staaten, mit denen wir in Literarkonvention stehen, also die Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens – von Ungarn wird hier ganz abgesehen – in Österreich nur denjenigen Urheberrechtschutz genießen, den das österreichische Urheberrechtsgesetz gewährt, so stand es den slawischen Volksstämmen, freilich auch dem italienischen Volksstamme Österreichs bis zum Ende des Jahres 1895 frei, von allen neuesten deutschösterreichischen, reichsdeutschen, französischen, englischen und italienischen Romanen, Novellen, Dramen usw. schon nach einem Jahre, und steht ihnen seit dem Ende des Jahres 1895 frei, von allen diesen Werken schon spätestens nach acht Jahren Übersetzungen in ihren slawischen Sprachen herauszugeben, was sie beim Anschlusse Österreichs an die Berner Konvention nicht mehr vermochten.“[23]

Inzwischen (1906) waren nämlich fünf weitere Staaten (Norwegen, Dänemark, Schweden, Monaco, Japan) der Convention beigetreten. Es bestand wenig Aussicht auf einen Beitritt Österreichs, vor allem aus dem Grund, weil ein solcher Schritt der Zustimmung beider Häuser des Reichsrats bedurfte und die nichtdeutschen Völker den entscheidenden Einfluß im Parlament besaßen. Um die Jahrhundertwende standen dem Beitritt Österreichs auch sonst „staatsrechtliche Bedenken“ entgegen: „Ohne ein unliebsames Präjudiz zu schaffen, wäre es damals für Österreich allein ohne Zustimmung Ungarns schwer gewesen, der Berner Union beizutreten.“[24] Aber seit den neuen Ausgleichsgesetzen war der Abschluß von Staatsverträgen anders geregelt worden. In einer Eingabe des Vereins und der Korporation an das Justizministerium im Jahre 1911 vertritt man die Ansicht, daß die „staatsrechtlichen Bedenken“ nicht mehr bestanden und daß daher der Weg für einen Beitritt Österreich frei sei.[25]

Zwei Jahre später schien in dieser Angelegenheit tatsächlich ein Fortschritt erzielt worden zu sein. Die ungarische Regierung gab eine offizielle Erklärung dahingehend ab, daß deren Justizministerium nun einen Gesetzesentwurf betreffend den Beitritt Ungarns zur Berner Convention bereits ausgearbeitet habe und daß dieser Gesetzentwurf demnächst (Frühsommer 1913) dem Parlament zugehen werde. Ungefähr gleichzeitig wurde auch bekannt, daß ebenso die österreichische Regierung sich mit dieser Frage „eifrig beschäftigte“ und daß sie willens sei, so bald wie möglich dem Parlament einen ebensolchen Gesetzesentwurf zu unterbreiten.[26] Was in den Ohren der Betroffenen und Interessierten wie langersehnte schöne Musik klang, wurde alsbald zur Enttäuschung. Denn beide Regierungen vertraten den Standpunkt, daß erst das inländische Urheberrecht, das weit zurückgeblieben war, im Sinne der Berner Convention geändert werden müsse, bevor Österreich bzw. Ungarn der Convention beitreten könne. Eine Lösung war wiederum in die weite Ferne gerückt worden.

Ein zweites Motiv in der Ablehnung waren die z.T. recht erheblichen Differenzen zwischen den Bestimmungen der Convention und denjenigen des österreichischen Urheberrechts. Man wollte zunächst mit dem heimischen „Anachronismus“ ins reine kommen und die Verhältnisse mit den nichtdeutschen Nationen der Monarchie klären. Aber das ganze Problem wurde immer wieder auf die lange Bank geschoben.

f) Weiterentwicklung in Österreich bis 1920

Seit dem Staatsvertrag mit dem Deutschen Reich vom 30. Dezember 1889 vergingen mehrere Jahre, bis ein weiterer Vertrag abgeschlossen worden war. Dieser war durch eine kurze Urheberrechtsnovelle vom 26. Februar 1907 (RGBl. Nr. 58) erst ermöglicht worden. Hauptzweck dieser Änderung war die Wiederaufnahme der Reziprozitätsklausel, die im Autorrechtspatent vom 19. Oktober 1846 enthalten war und im Gesetz vom Jahre 1895 fallengelassen wurde. Die Novelle bestand eigentlich nur aus folgendem Zusatz:

Insoweit Staatsverträge nicht bestehen, können auf solche Werke unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit die Bestimmungen dieses Gesetzes ganz oder teilweise durch eine im Reichsgesetzblatt kundzumachende Verordnung des Justizministers anwendbar erklärt werden. (RGBl., Jg. 1907, XXIX. Stück, Nr. 58, S. 352)

Diese Novelle wurde erwartungsgemäß von den österreichischen Buch-, Kunst- und Musikalienhändlern „Mit großem Beifall begrüßt“[27], „auf das lebhafteste begrüßt“[28] und galt als „ein wertvoller Erfolg“ (ebda.).

Auf Grund dieser Novelle und der „Verordnung des Justizministers vom 18. Juli 1907 über den Urheberrechtsschutz im Verhältnisse zu Dänemark“[29] bestand ab 1. August 1907 zwischen Österreich und Dänemark ein gegenseitiger Urheberrechtsschutz.

Von allergrößter Bedeutung war jedoch die Herstellung eines Reziprozitätsverhältnisses mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Es erfolgte durch eine Verordnung des Justizministers vom 9. Dezember 1907[30] und trat am selben Tag in Kraft. Nach Sektion 13 der Kongreßakte vom 3. März 1891 fanden nämlich die Bestimmungen der Urheberrechtsgesetzgebung der USA auf Ausländer Anwendung, wenn der fremde Staat den Bürgern der USA einen im wesentlichen gleichen Schutz gewährte. Durch die österreichische Novelle vom Februar 1907 stand dem Abkommen nun nichts mehr im Wege.

Mit einer ähnlichen Verordnung vom 17. Mai 1908[31] bestand ab 1. Juni 1908 zwischen Schweden und Österreich ein ähnlicher Schutz. Im selben Jahr erfolgte ein solches Abkommen mit Rumänien.[32]

Weitere Abkommen wurden angestrebt, sind jedoch z.T. auch kriegsbedingt nicht zustandegekommen. Das letzte, einseitige Urheberrechtsabkommen wurde zu einem sehr späten Zeitpunkt abgeschlossen. Mit der Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz vom 8. April 1919 wurde der Schutz des Urheberrechts an Werken der Literatur, Kunst und Photographie im Verhältnis zum tschechoslowakischen Staat geregelt.[33] Auch diesem Abkommen lag das Reziprozitätsprinzip zugrunde.

Erst 33 Jahre nach Beschluß der Berner Convention erfolgte der Beitritt der nunmehrigen Republik Österreich zu dieser Übereinkunft – und das nicht aus freien Stücken.

Zunächst wurde das Urheberrechtsgesetz vom Dezember 1895 im Juli 1920 novelliert. Das neue Gesetz, das am 1. August in Kraft trat, bezweckte in erster Linie den Anschluß der Republik Österreich an die Berner Convention, der in Kürze folgen sollte. Nicht der freie Entschluß hatte zu diesem Schritt geführt, sondern der Artikel 239 des Vertrags von St. Germain verpflichtete die Republik Österreich, dem revidierten Übereinkommen beizutreten. Die Änderung des österreichischen Urheberrechts hatte in einer sehr kurzen Zeit zu erfolgen, und das bedeutete nicht eine durchgreifende Reform, sondern in erster Linie eine Anpassung. Spät aber doch war eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung des belletristischen Verlags in Österreich gegeben. Man war allgemein der Ansicht, daß der Beitritt einen großen Fortschritt hinsichtlich des Schutzes der literarischen Werke bedeutete.[34]

Es vergingen eineinhalb Jahrzehnte, bis eine eingehende Umgestaltung des österreichischen Urheberrechts, die sowohl den seit 1908 (Revidiertes Berner Übereinkommen) erzielten technischen Neuerungen entsprach als auch dem neuen Rechtsgedanken Rechnung trug, Wirklichkeit wurde. Das geschah nach langen Vorbereitungen am 9. April 1936 mit dem „Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)“[35]

g) Der Verlag und das Preßgesetz

Österreich kann sich traditionell nicht zu den Ländern zählen (z.B. angelsächsische Länder), die sich einer liberalen Preßgesetzgebung erfreuen konnten. Verbot, Zensur, Vorzensur, Beschlagnahme sind die markantesten Merkmale ihrer Geschichte.

Wir haben die Frage der Zensur kurz angerissen und wollen jetzt einige Auswirkungen der Preßgesetzgebung auf den österreichischen Verlag bis zum Ende der Monarchie nachtragen. Der Verlag hatte der Natur nach eine Affinität zum Buchhandel (Gewerbe-Ordnung) sowie zum Druckwesen im allgemeinen (Preßgesetze).

Carl Junker kritisierte 1900, Österreichs Gesetzgeber hätten „wiederholt versäumt den Fortschritten der Cultur zu folgen“ (Verein, S. 34). Das Resultat seien „Gesetze, die mit den jeweiligen Bedürfnissen des Lebens nicht mehr in Einklang stehen“ (ebda.). Auf keinem Gebiet, meinte er, ließe sich diese Behauptung leichter erweisen, als auf jenem des Preßgesetzes. Eben dieses Gesetz sei, so Junker, „denn auch für den österreichischen Buchhandel geradezu verhängnisvoll und verderblich geworden“ (ebda., S. 34). Das lag z.B. daran, daß der Verleger durch die Abgabe einer verhältnismäßig großen Anzahl von Pflichtexemplaren schwer belastet war.[36] Junker schreibt zu diese in Thema:

Das Drückende der Ablieferung einer verhältnißmäßig so großen Anzahl von Pflichtexemplaren ist zwar schon in früheren Jahren hart empfunden worden und hat schon 1875 zu einer Petition an das Abgeordnetenhaus geführt, in welcher ziffermäßig nachgewiesen wurde, daß diese Steuer etwa 6½ Procent des Reingewinnes betrage, nahm aber seither noch um vieles zu, da die moderne Buchausstattung eine luxuriösere und kostspieligere geworden ist, und die Werke mit Tafeln in Kunstdruck häufiger als früher vorkommen. Auch lassen neuere behördliche Gesetzesauslegungen und gerichtliche Entscheidungen, denen zufolge auch von Separatabdrücken, ja sogar von den einzelnen Orchesterstimmen, die doch nur Auszüge aus der Partitur sind, Pflichtexemplare abgeliefert werden müssen, was kaum dem Geiste des Gesetzes entspricht, die Bestimmung des § 18 des P.-G. für den Verleger gegenüber der älteren Praxis noch weit ungünstiger erscheinen. Der Vorstand des Vereines hat infolge dessen in jüngster Zeit abermals das Justizministerium um Erleichterungen in dieser Richtung gebeten, doch ist eine Erledigung dieser Eingabe noch nicht erfolgt. (Verein, S. 35)

Das Warten auf eine den Zeitverhältnissen angepaßte Reform – wie etwa die Freigabe der Kolportage – war, wie im Fall „Beitritt zur Berner Convention“ wie ein „Warten auf Godot“. Erst mit dem neuen, republikanischen Preßgesetz vom April 1922 wurde die Praxis z.B. mit Pflichtexemplaren neu geregelt.

In seinem Überblick über den „deutsch-österreichischen Verlagsbuchhandel“ im Börsenblatt 1919 meinte Eckardt, es hätte nicht an Versuchen gefehlt, einen großen österreichischen Verlag zu schaffen und die österreichischen Autoren durch ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Zu einem Großteil fehlte diesen Versuchen aber jene geschäftliche Rührigkeit, die den reichsdeutschen Verlagsbuchhandel auszeichnet.“ Ähnlich schrieb Karl Wache 1923 von der „Trägheit der Verlegertätigkeit in den letzten 30 Jahren“[37] vor dem Umbruch.

Eckardt meinte zudem, der Hauptgrund für die fehlende Entwicklung eines belletristischen Verlags wäre historischer Natur. Er verweist darauf, daß es in Deutschland schon im 18. Jahrhundert bedeutende Verlagsgründungen, wie Cotta in Stuttgart, Nicolai in Berlin u.a. gegeben hätte. in Österreich blieb es bei Ansätzen. Nach Ansicht Eckardts hätten die kleinen Fürsten Deutschlands an den kulturellen Fragen oft ein ganz erstaunliches Interesse. In Österreich hingegen, waren es vor allem die deutschen Österreicher, die „in dieser Zeit in erster Linie und fast ausschließlich politische, historische Aufgaben zu erfüllen“ (a.a.O., S. 235) hatten.

Anmerkungen

[1] CARL JUNKER, Die geschichtliche Entwicklung des Buchhandels in Österreich. Den Teilnehmern an der Buchhändlertagung Wien 1926. Wien: Amalthea Verlag, 1926. Auch in: Börsenblatt, 93. Jg., Nr. 206, 4.9.1926, S. 1086-1088 und WZ, Nr. 216, 18.9.1926, S. 1, 2, 3. Zu diesem Thema siehe auch den Abdruck eines Vortrags von EUGEN MARX, Über Entwickelung und Organisation des Buchhandels in Deutschland und Österreich. In: Österreichische Buchdrucker-Zeitung, 7. Jg., Nr. 21, 22.5.1879, S. 167-168; Nr. 23, 5.6.1879, S. 187-188; Nr. 27, 3.7.1879, S. 218-220; Nr. 28, 10.7.1879, S. 227-229; Der Vollständigkeit halber wird auf ein weiteres, 1928 erschienenes Buch: Der österreichische Buchhandel in der Nachkriegszeit von einem Dr. ADOLF STIERLE hingewiesen. In diesem 80 Seiten starken Werk, das zudem einen durchgesehenen und ergänzten Abdruck einer Dissertation zur Erlangung des Doktorates der Staatswissenschaften repräsentiert, ist bis auf die Statistiken und Tabellen zu 90% – ohne entsprechende Quellenangabe – von Publikationen Carl Junkers wortwörtlich und großflächig von der ersten bis zur letzten Seite abgeschrieben worden. Stierles gedruckte Dissertation enthält kaum einen originellen Gedanken übernimmt ohne Angabe alles bis auf die gesperrten Textteile von Junker und scheut jede Mühe, die Spuren zu verwischen. Es scheint mir daher überflüssig, in diesem Zusammenhang aus dem Werk Stierles zu zitieren. Stierle ist am 28.1.1906 in Salzburg geboren und am 30.6.1970 ebda. gestorben.

[2] Sonderpostmarke. 500 Jahre Druck in Österreich (1482-1982). Legende verfaßt von Anton Durstmüller d.J. und Hans Inmann. Dazu auch ANTON DURSTMÜLLER d.J., 500 Jahre Druck in Österreich. Die Entwicklungsgeschichte der graphischen Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart. (Band 1) Wien: Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs, 1982.

[3] Diese Ordnung ist abgedruckt in: Korporation der Wiener Buch-, Kunst- und Musikalienhändler. 1807-1907. Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Korporation am 2. Juni 1907. Von CARL JUNKER, S. 45-47; bes. 46.

[4] CARL JUNKER, Der Verlagsbuchhandel in der Republik Österreich. Betrachtungen anläßlich der ersten Wiener Buchmesse. (Sonderdruck aus Deutsche Verlegerzeitung, 1921, Nr. 22), S. 2; von Stierle, S. 19 wortwörtlich übernommen, HEINRICH SARTOR, Das Wiener Buch auf der Wiener Messe, in: Die Initiale (Wien), Erstes Jahr, Viertes Heft, September 1921, S. 2-6; bes. S. 2: „… weil sie in Wien keinen Verlag von hinreichender Bedeutung fanden.“ JOHANNES ECKARDT, Der deutsch-österreichische Verlagsbuchhandel. In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Nr. 67, 7. April 1919, S. 234-236; bes. S. 234: „So konnte sich kein wirklich bedeutender österreichischer Verlag entwickeln.“

[5] ECKARDT, zit. Anm. 4, S. 234.

[6] Siehe die Anzeige des S. Fischer Verlags in der Österr.-ungar. Buchhändler-Correspondenz (in Zukunft: BC), Nr. 36, 13. November 1918, S. 542: „Auf Wunsch und im Interesse unserer österreichischen Autoren, deren wir gegenwärtig etwa 35 zählen, haben wir jetzt die seit Anfang dieses Jahres geplante österreichische Filiale S. Fischer, Verlag, Wien VIII., Florianigasse 23 eröffnet. (…)“ Die Gründung einer österreichischen Filiale hatte auch andere Motive. In Deutschland wie in Österreich nach Ende des Ersten Weltkriegs war – wie wir sehen werden – das Problem Nummer Eins die Papierbeschaffung. Fischer hoffte indirekt somit zu einer Papierquelle zu kommen, indem er sich bei der Regierung einen guten österreichischen „Leumund“ verschaffte. Auch Reclam und Staackmann warben ausdrücklich für die Bücher österreichischer Autoren. Der Insel-Verlag zu Leipzig stellte außerdem die von HUGO HOFMANNSTHAL herausgegebene „Österreichische Bibliothek“ her. In direkter Anspielung auf S. Fischer schrieb Heinrich Sartor (zit. Anm. 4): „Der Wiener Literaturepoche von 1890 gehörten eine ganze Reihe prominenter Geister an, wie Altenberg, Bahr, Hofmannsthal, Schnitzler, Wassermann und andere, die alle im Hafen des deutschen Verlagsbuchhandels landeten, weil sie in Wien keinen Verlag von hinreichender Bedeutung fanden.“

[7] ECKARDT, zit. Anm. 4, S. 235 f.

[8] Die Analyse Junkers erschien 1900 in Wien bei Alfred Hölder. Zitat S. 43.

[9] In diesem Abschnitt herangezogene Literatur: CARL JUNKER, Die Berner Convention zum Schutze der Werke der Litteratur und Kunst und Österreich-Ungarn. Wien: Hölder 1900; Dr. ALFRED SEILLER, Österreichisches Urheberrecht. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1927. (= Juristische Taschenbücher für die Praxis und zum Studium an technischen und verwandten Hochschulen. Hrsg. Dr. Hans Frisch. Band 6); HARALD KUTSCHERA, Die Berner Konvention und das österreichische Urheberrecht. phil. Diss. Wien 1949; HARALD SCHNATTINGER, Studien zum Wiener Verlagswesen des 19. Jahrhunderts. phil. Diss. Wien 1951; GÜNTHER WESSIG, Das österreichische Urheberrecht, seine Entwicklung, Handhabung und seine Bedeutung für das Zeitungswesen. phil. Diss. Wien 1956.

[9] Der Verein der österreichisch-ungarischen Buchhändler 1859-1899. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Buchhandels. Festschrift anläßlich des vierzigjährigen Bestandes des Vereines im Auftrage des Vorstandes verfaßt von CARL JUNKER. Wien 1899, S. 32. (Im folgenden als „Verein“ mit Seitenzahl abgekürzt.)

[11] Siehe H. SCHNATTINGER, zit. Anm. 9, S. 97. Die Vorschläge wurden vom Hof- und Gerichts-Advokaten Dr. C. Grünwald ausgearbeitet.

[12] Die hier folgende Darstellung stützt sich im wesentlichen auf die detaillierten Ausführungen von ALFRED SEILLER, zit. Anm. 9.

[13] Im Herbst 1912 war eine Aufführung von ARTHUR SCHNITZLERS Reigen in Ungarn in ungarischer Sprache in Vorbereitung. Der Autor meinte in einem Brief vom 13.9.1912: „Da dort das Stück ungeschützt ist, so werde ich wohl, um mich nicht aller Rechte a priori zu begeben, durch meinen Vertreter mit den betreffenden Leuten in Verhandlung treten müssen.“ (ARTHUR SCHNITZLER Briefe. 1875-1912. Herausgegeben von Therese Nikl und Heinrich Schnitzler. Frankfurt/Main: Fischer, 1981, S. 699. Siehe auch die Tagebucheintragungen Schnitzlers in: ARTHUR SCHNITZLER, Tagebuch. 1909-1912. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. 1912: IX 24, S. 355; 1912: X 16, S. 361.

[14] Ansicht der Korporation, in: BC, Nr. 34, 19. August 1908, S. 470.

[15] Ebenda.

[16] Österreich und die Berner Konvention zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst“ In: BC, Nr. 14, 5. April 1911, S. 175 f.; bes. S. 176.>

[17] Siehe SEILLER, zit. Anm. 9, S. 261-263. Zur Wahrung der Urheberrechte in den USA war es nach Art. 3 notwendig, spätestens am Tage der Veröffentlichung des Werkes im In- oder Ausland beim Bureau des Kongreßbibliothekars in Washington ein gedrucktes Exemplar des Titels des Werkes und ferner zwei Exemplare des Werkes zu erlegen. Für den außerhalb der USA wohnenden Urheber war diese Bestimmung eine große Erschwerung.

[18] SCHNATTINGER, zit. Anm. 9, S. 97.

[19] BC, Nr. 22, 28. Mai 1902, S. 347.

[20] Das Raubrittertum betraf keineswegs nur österreichische Autoren im Ausland. Ein Beispiel dafür, wie man von Österreich aus, mit Autoren – vor allem aus Rußland und Skandinavien und Amerika – unter Ausnützung sämtlicher urheberrechtlicher Drehs ein glänzendes Geschäft machen konnte, liefert z.B. der „Wiener Verlag“ unter der Leitung des jungen Inhabers Fritz Freund. Der Verf. plant eine eingehende Arbeit über diesen Verlag unter Heranziehung solcher Fälle. Siehe auch den Abschnitt über den „Wiener Verlag“ an späterer Stelle.

[21] Dr. GOTTLIEB FERDINAND ALTSCHUL: Österreich und die Berner Konvention. (Abdruck aus dem Neuen Wiener Tagblatt, in: BC, Nr. 46, 14. November 1906, S. 56f.; hier S. 657.)

[22] SEILLER, zit. Anm. 9, S. 5 f.

[23] ALTSCHUL, zit. Anm. 21, S. 657.

[24] Österreich und die Berner Konvention zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst“. In: BC, Nr. 14, 5. April 1911, S. 175 f.; bes. S. 176.

[25] Ebenda, S. 176.

[26] Mitteilung WILHELM MÜLLERS im Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung des Vereins vom 21. Juni 1913. In: BC, Nr. 26, 25. Juni 1913, S. 344 f.; bes. S. 345.

[27] BC, Nr. 34, 19. August 1908, S. 470.

[28] BC, Nr. 14, 5. April 1911, S. 175.

[29} RGBl., Jg. 1907, LXXVI. Stück, Nr. 168, S. 699.

[30] RGBl., Jg. 1907, CXXI. Stück, Nr. 265, S. 1084.

[31] RGBl., Jg. 1908, XLVII. Stück, Nr. 101, S. 359 f. Siehe auch BC, Nr. 23, 3. Juni 1908, S. 323 f.<

[32] Siehe BC, Nr. 25, 17. Juni 1908, S. 349 f.

[33] Siehe BC, Nr. 17, 23. April 1919, S. 240.

[34] „La loi du 13 juillet 1920, qui modifie celle du 26 décembre 1895 sur de nombreaux points, réalise sans aucun doute un grand progrès dans le développement de la protection littéraire autrichienne.“ Dr. Em. Adler: „Lettre d’Autriche.“ In: Droit d“Auteur, no. 6, 15.6.1921, S. 67-71; hier S. 68. Österreich war keineswegs der letzte Staat, der der Berner Convention beitrat. Um einige Beispiele zu nennen: Bulgarien war seit 5.12.1921, Griechenland seit 9.11.1920, Polen seit 28.1.1920, Rumänien seit 1.1.1927, die Tschechoslowakei seit 22.2.1921 und Ungarn seit 14.2.1922 Unionsmitglied. (Siehe: Anzeiger, 70. Jg., Nr. 11, 15.3.1929, S. 76 f. „Die Berner Übereinkunft nach dem Stande vom 1. Jänner 1929.“)

[35] Zur Entwicklung dieses Gesetzes siehe KUTSCHERA und WESSIG, beide zit. Anm. 9.

[36] Die sogenannte Hinterlegungspflicht war durch § 17 des Preßgesetzes vom 17. Dezember 1862, RGBl. Nr. 6/1863 geregelt. Von jedem einzelnen Blatt oder Heft einer periodischen Druckschrift hatte der Drucker wenigstens eine Stunde, von jeder anderen Druckschrift aber wenigstens acht Tage vor dem Zeitpunkt der Ausgabe bei der Sicherheitsbehörde des Abgabeortes, und an Orten, wo ein Staatsanwalt seinen Sitz hatte, auch bei diesem ein Exemplar zu hinterlegen. So sah die Handhabung dieses Gesetzes am 26. Juli 1914, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, anläßlich der Suspension der Preßfreiheit aus. Die Pflichtexemplare mußten u.a. an das Cultus- und das Innenministerium geliefert werden. Siehe dazu u.a. „Pflichtexemplare“, in: BC, Nr. 26-28, 14. Juli 1920, S. 295 f.

[37] KARL WACHE, Österreichs Dichtung seit dem Umsturze. In: Neu-Österreich. Das Werk des Friedens von St. Germain. Zusammengestellt von Dr. EDUARD STUPAN. Amsterdam/Wien, 1923, S. 157-163; bes. S. 157.

3. Allgemeine Entwicklung des Verlags bis 1918

Wie andere Wirtschaftszweige auch war der Verlagsbuchhandel von sozialen, politischen und konjunkturellen Entwicklungen unmittelbar beeinflußt. Der Gradmesser seines Gedeihens reicht von politischen und kulturellen Autonomiebestrebungen zu den Valutaschwankungen, von der Papierbeschaffung bis zur Kaufkraft und Kauflust des Publikums, Druckerei und Verlag, Sortimenter und Publikum bilden ein kompaktes Gefüge.

Um an den Ausgangspunkt bzw. status quo der Entwicklung im Verlagsbuchhandel in Österreich ab 1918 zu gelangen, versuchen wir in groben Zügen, die Entwicklungen ab etwa 1860 mit besonderer Berücksichtigung des Jahrzehnts vor dem Ende des Ersten Weltkriegs zu umreißen.[38]

Der „deutsche“ Buchhandel im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn hatte die größte Verbreitung und nahm in jeder Beziehung die erste Stelle ein. Neben seiner selbständigen Stellung im Kaiserstaat bzw. in der Doppelmonarchie war der österreichische deutsche Buchhandel zugleich ein Teil des gesamtdeutschen Buchhandels. Im Jahre 1825 – die Österreicher zogen erst ein Vierteljahrhundert später nach – war es zur Schaffung einer festen Organisation, des Börsenvereins der deutschen Buchhändler, gekommen. Seine Aufgabe: die Interessen aller „deutschen Buchhändler“, also auch die außerhalb Deutschlands, zu vertreten.[39] Ein Grundpfeiler dieser Organisation war der einheitliche, überall geltende Ladenpreis, eine Regelung, die große Vorteile, zuweilen – etwa in Zeiten rasanter Teuerung oder Valutaschwankungen – auch ungeheure Nachteile haben konnte.

Der Impuls, den gesamten österreichischen Buchhandel eigens zu organisieren, ging vom deutschösterreichischen Buchhandel aus. Bestrebungen in diese Richtung waren bereits vor 1848 im Gange. Aber erst im Jahre 1859 kam es zur Gründung des „Vereins der österreichischen Buchhändler“.

Hatte etwa Wien Anfang des 19. Jahrhunderts kaum 30 Buchhandlungen, betrug die Zahl in ganz Österreich 1859 bereits 362, und das in 114 Orten. In dem folgenden halben Jahrhundert kam es zu einer sprunghaften Entwicklung. Bis zum Jahre 1909 hatte sich die Zahl fast verfünffacht: An 506 Orten befanden sich nun an die 2.000 Buchhandlungen. Das Adreßbuch 1918 enthielt gar 3.137 österreichisch-ungarische Firmen, die sich an 899 Orten befanden.[40]

Nach den Statuten des Vereins von 1859 umfaßte der Buchhandel vier verschiedene Geschäftszweige: den eigentlichen Buchhandel, den Kunst- und Musikalien- und Landkartenhandel. jede dieser Sparten zerfiel in Verlags- (d.h. Herstellungs-) und Sortiments- (d.h. Verkaufs-) geschäfte. Auf Grund der hier geprägten und den Zustand widerspiegelnden Strukturen gab es in den nächsten vierzig Jahren bis auf wenige Ausnahmen bloß den Buchhändler-Verleger (den ‚Auch-Verleger’) und noch nicht jene Species des „Nur-Verlegers“. Mit anderen Worten: Die „Verlagsbuchhändler“ konnten sowohl das eine als auch das andere sein. In dieser Struktur war der reine Verlag eindeutig unterrepräsentiert, und dieses Faktum kennzeichnet die österreichische Situation bis 1938 und danach.

Während des Zeitraums von 1859 bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs hatte sich das Verhältnis Buchhandlung- Bevölkerung auch unter Berücksichtigung einer größeren Leser- und Kaufschicht erheblich verkleinert. Umgekehrt ist ein sprunghafter Anstieg in Verkehr und Absatz reichsdeutscher und sonstiger ausländischer Bücher zu registrieren. Importierte Österreich zwischen 1851 und 1861 im Durchschnitt 9.300 Meterzentner Bücher jährlich, so stieg diese Zahl mit einigem durch Krieg (1866) und Finanzkrise (1873) bedingten Auf und Ab bis 1881 auf 27.000 Meterzentner an. Auf Grund einer gleichmäßigen Steigerung machte der Bücherimport 1890 bereits 39.000 Meterzentner aus. Dieses Tempo hielt in dem Ausmaß an, daß das Jahr 1895 mit 55.000, das Jahr 1900 mit 73.000 und schließlich das Jahr 1905 mit 85.000 Meterzentner Bruttoeinfuhr ausgewiesen war. So hatte sich der Bücherimport nach Österreich innerhalb von fünf Jahrzehnten nahezu verzehnfacht. Hier sind bereits die Grundlagen für die verhängnisvollen Marktbedingungen, die „Abhängigkeiten“, das einseitige Ausgerichtetsein des gesamten republikanischen Buchhandels in Österreich in späteren Jahren ersichtlich. Denn der Anteil des Deutschen Reichs an der oben erwähnten Gesamteinfuhr betrug im Durchschnitt schon damals nicht weniger als 90%. Und an dieser Gegebenheit änderte sich bis zum „Anschluß“ Österreichs praktisch nichts. Zum Unterschied aber von der Situation in Österreich etwa 1935, als patriotische Österreicher einen „österreichischen Verlag“ anregten und forderten, registrierte man – ohne Klage, ohne Bedauern, ohne Aufruf zur Änderung – – bloß den allzu deutlichen Überhang reichsdeutscher Werke auf dem österreichischen Markt.

Es ist wohl anzunehmen, daß der Löwenanteil der in diesem Prozentsatz enthaltenen und wirklich abgesetzten Bücher in jenen Teilen der Monarchie verbreitet wurde, wo „deutsche Österreicher“ wohnten. Daß man sich ob der Dominanz reichsdeutscher Verlagswerke nicht beschwerte, mag dahingehend zu erklären sein, daß der Nationalismus im Vielvölkerstaat nicht auf die Slawen, Magyaren usw. beschränkt war, sondern auch den deutschen Bevölkerungsteil der Monarchie betraf, der sich nicht den übrigen Völkerstämmen der Monarchie wesensverwandt fühlte, sondern den Deutschen im Deutschen Reich.

Aus zeitgenössischen Analysen der Entwicklung des österreichischen Buchhandels ist eben jene Furcht und ein „Näherzusammenrücken“ der „Deutschen“ bis unmittelbar vor und noch während des Ersten Weltkriegs herauszulesen. Seit dem Kriege 1866 begann ein stetiges Zurückgehen des Absatzgebietes für deutsche Literatur. Über die Gründe äußerte sich Wilhelm Müller, ein prominentes Vorstandsmitglied des Buchhändlervereins, folgendermaßen:

Je mehr die nichtdeutschen Völker Österreich-Ungarns ihr Hauptbestreben darin erblickten, sich national zu entwickeln und mehr und mehr selbständig zu werden, und die nationalen Fragen in den Vordergrund traten, desto mehr schränkten sich die Absatzgebiete für deutsche Literatur von selbst ein. Es ist ja allgemein bekannt, daß die Tschechen und Magyaren große materielle Opfer gebracht haben, um eine nationale Literatur zu schaffen und auszugestalten, und man kann wohl auch ohne Übertreibung sagen, daß es beinahe als patriotische Pflicht auch in den intelligenten Kreisen dieser beiden Völker angesehen und betrachtet wird, keine deutschen, sondern nur in ihrer Volkssprache geschriebene Bücher zu lesen.[41]

Das Aufblühen der nationalen Bücherproduktion auf Kosten der österreichischen und deutschen Verleger galt als „ein sehr empfindlicher Schlag“ (Müller, ebda.). Dieses Einengen des Absatzes und des Absatzgebietes war ein Prozeß, der seinen Höhepunkt im Auseinanderfallen des Vielvölkerstaates nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erreichte. Die Folge hievon war laut Müller 1917 in einer Analyse der „Zukunft des deutschen Buchhandels in Österreich-Ungarn“ (loc.cit.), daß die österreichischen Verleger sich immer mehr darauf beschränkten, „nur wissenschaftliche Werke zu verlegen, die nach wie vor auch in Deutschland großen Absatz fanden, während die schöngeistige Verlagstätigkeit fortgesetzt eingeschränkt wurde. Inländische Dichter und Schriftsteller schöngeistiger Richtung suchten mehr und mehr ihre Verleger in Deutschland, und so mehrten sich die Vorwürfe, daß der Unternehmungsgeist der österreichischen Verleger geringer geworden sei“ (ebda.). Statt aber die Urheberrechtsproblematik und die Preßgesetzgebung bei dieser Entwicklung zu würdigen, schließt Müller: „Man bedachte dabei nicht, daß die eben geschilderten politischen Verhältnisse schuld daran seien.“ (ebda.)

Bleiben wir bei der Analyse Müllers. Für die Einschränkung des Verlags schöngeistiger Literatur in Österreich führt Müller noch einen etwas kuriosen Grund an, der nicht gerade für das Image heimischer Verleger spricht. Während der österreichische Sortimentsbuchhändler gewohnt war, den Börsenverein als Mittelpunkt des gesamten deutschen Buchhandels zu sehen und den größten Teil seines Bedarfs an Büchern aus Deutschland über Leipzig zu beziehen – was für die vorhin erwähnten 90 % spricht – , funktionierten die Handelsverbindungen in umgekehrter Richtung weniger gut. Müller meint sinngemäß, daß die österreichische schöngeistige Verlagslandschaft für die deutschen Sortimenter als hinterste Provinz galt. Müllers Replik:

Es ist ja richtig, daß sehr viele in Österreich erschienene Werke, sei es durch den Dialekt, sei es durch Bezugnahme auf heimatliche Verhältnisse eine lokale Färbung tragen, die den deutschen Lesern meist unverständlich ist, aber es hat keinen österreichischen Buchhändler abgehalten, Fritz Reuters Werke zu verkaufen, obwohl sie in plattdeutschem Dialekt geschrieben sind, wie auch Stindes Schriften, obwohl im Berliner Dialekt verfaßt, seinerzeit in Österreich verschlungen worden sind. (ebda., S. 597)

Müller vertritt in seinem Blick auf die „Zukunft“ auch noch die Ansicht, daß der deutsche Buchhandel in Österreich und Ungarn im großen und ganzen mit Ausnahme jenes in den Hauptstädten – nicht mit dem in Deutschland verglichen werden könne: „Seine Lebensbedingungen sind schwieriger, sein Absatz durchschnittlich geringer, als man nach deutschen Begriffen allgemein annehmen zu dürfen glaubt.“ (ebda., S. 598)

Diese Ausführungen Müllers, Ende 1917 mit einem Blick auf „Friedenszeiten“ verfaßt, sind in anderer Hinsicht, und zwar im Hinblick auf die ideologische und politische Ausrichtung der führenden Vertreter des „deutschen“ Buchhandels in Österreich sowohl vor dem Ersten Weltkrieg als auch während der Ersten Republik, interessant. Denn die große Hoffnung Müllers und seiner Gleichgesinnten war, Österreich nach Ende des Weltkriegs als Teil des Deutschen Reichs zu sehen. Selbst nach dem von vielen als „Schandwerk“ empfundenen Vertrag von St. Germain, der im Buchhandel mit den Gebietsabtretungen einen noch größeren Umbruch verursachte und eine Union mit dem Deutschen Reich verbot, wurde der Anschluß für den Bereich Buchhandel als Hoffnungsschimmer gesehen.[42] Ansonsten begnügte man sich damit, im gesamtdeutschen Buchhandel eine Art Satellitenstellung einzunehmen, als eine Art Dependance des reichsdeutschen Verlagswesens zu fungieren. Die Loyalitäten – und das wird in den 30er Jahren auch nach außen hin manifestiert – gingen eindeutig in Richtung Deutsches Reich und nicht in Richtung der vielzitierten „Republik, die keiner wollte“.

Nach diesem Blick auf die politischen Einflüsse auf die Entwicklung des Verlagsbuchhandels in Österreich wenden wir uns konkreter dem Zeitraum 1909 bis 1918 zu, um am Beispiel buchgewerblicher Betriebe, von Buchhandel und Verlag zum Ausgangspunkt am Anfang der Ersten Republik zu gelangen.[43]

a) 1909[44]

Laut Bericht der Handels- und Gewerbekammer war die Lage in der Buchdruckerbranche von Unsicherheit und Stagnation gekennzeichnet. Besonders am Wiener Platz wurde die Konkurrenz des Auslandes durch heimische Verleger und Autoren noch begünstigt. Hinzu kam, daß die Konzessionsvermehrung und die damit verbundenen Gründungen neuer Druckereibetriebe unablässig fortschritten. Dies hatte geringe Auslastung, geringe Exportchancen trotz hohen technischen Standards, eine ungünstige Geschäftslage und einen großen Preisdruck zur Folge. Auch wird vermerkt, daß die Holzschneidekunst ständig zurückgehe und de facto vor der Auflösung stehe, zumal nun das billigere photochemigraphische Verfahren bevorzugt werde. Nicht nur die Verleger, auch die Lithographieanstalten und Spezialdruckereien spürten den mangelnden urheberrechtlichen Schutz. Der Export in Heliogravüren und Faksimileaquarellen speziell nach Rußland verminderte sich, weil mit diesem Land keine literarische Konvention bestand. So waren in den vorangegangenen Jahren in Rußland leistungsstarke Kupferdruckereien entstanden, die die marktgängigen Artikel österreichischer und deutscher Verleger nachahmten und entsprechend billig auf den Markt brachten. Im Bericht 1909 wird für den Bereich „Buchhandel“ lediglich auf Probleme der Schulbücherverleger hingewiesen.

b) 1910[45]

Für das Jahr 1910 konnte man vermelden, daß der Buch-, Kunst- und Musikalienhandel neuerlich einen Aufschwung genommen habe, obwohl in Wien keine besonders hervorragenden Werke publiziert worden wären. Im Bereich österreichischer Verlag wird folgendes festgehalten:

Der wissenschaftliche (medizinische, juridische, technische) Verlag entwickelt sich in mäßigem Tempo. Im belletristischen Verlag drückt sich die Vorherrschaft von Berlin und Leipzig immer stärker aus. Es ist wiederum ein Berliner Verlag entstanden, der, offenbar mit großer Kapitalskraft ausgerüstet, mit Vorliebe Wiener Autoren bringt und für den Vertrieb dieser Werke eine große Agitation entfaltet. Eine Leipziger Verlagsfirma spezialisiert sich geradezu für die Werke österreichischer Autoren, und es ist ihr gelungen, die erfolgreichsten an sich zu fesseln.[46]

Es war für den Sortimentsbuchhandel ein ruhiges Geschäftsjahr. In der Belletristik gab es keine Sensation, und die Vorliebe des Publikums für gediegene Literatur dauerte an.

c) 1911[47]